Parlons de développement durable

Le développement durable est le point de rencontre entre aujourd’hui et demain.

Pour un entrepreneur, le présent est fonction de sa projection dans l’avenir. Mais c’est aussi l’essence même de la vie.

Selon les premiers chercheurs qui ont développé le concept d’agriculture durable, le problème doit être abordé à un niveau thermodynamique.

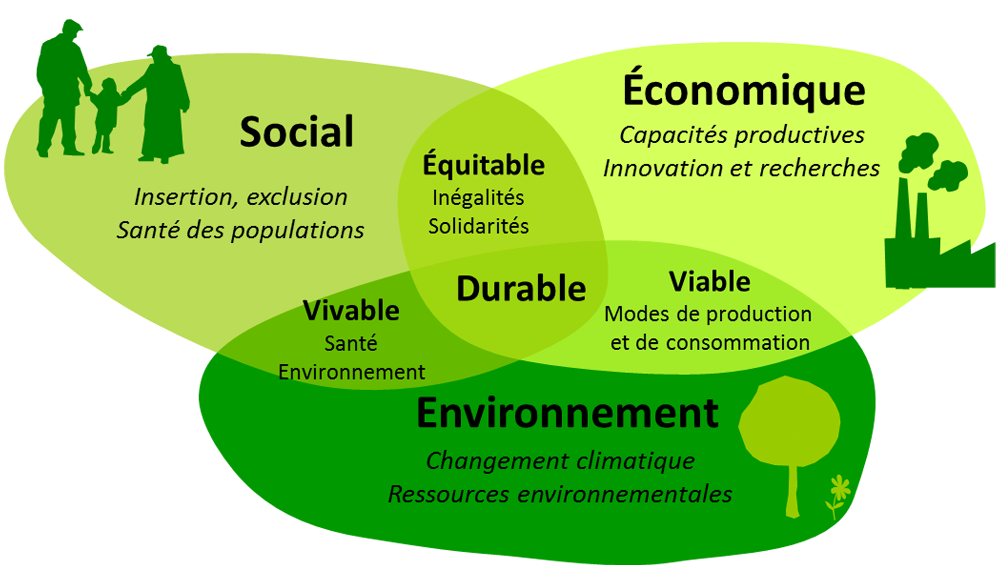

La durabilité d’un agrosystème est donnée par la capacité à maintenir une productivité utile à long terme et cette efficacité doit être évaluée pour les aspects énergétiques, économiques et écologiques. La validité d’une stratégie dépend du rapport avantages/inconvénients par rapport aux objectifs de coût : parmi ces derniers, les plus importants sont la perspective de continuité et la santé générale. La durabilité d’un projet dépend de la constance de la répétitivité positive (résultats et conséquences) : pour cela, le système de production doit être cycliquement efficace, c’est-à-dire durable (non seulement d’un point de vue productif et économique mais aussi d’un point de vue éthique, social et environnemental).

L’environnement et l’agriculture

ENVIRONNEMENT ET AGRICULTURE = le premier définit la vocation culturale et les différentes stratégies du second, dont les résultats sont mesurés en termes de produit, budget et impact environnemental. La ferme est au cœur d’une chaîne de production qui voit.. :

- en amont : recherche et production de moyens techniques et technologiques

- en aval : commercialisation et consommation des produits.

Par conséquent, la réduction de l’impact environnemental est un problème qui touche tout le monde.

La qualité et la typicité sont aujourd’hui les paramètres de référence de la communication sur le vin, mais étant subjectivement définissables de différentes manières, ce sont des valeurs qui peuvent difficilement être exprimées en termes absolus. Dans une perspective plus large, l’aspect qui définit le mieux l’activité vitivinicole est la durabilité : ayant satisfait aux exigences organoleptiques essentielles (qualité et santé), le vin doit être rémunérateur pour ceux qui le produisent et pratique pour ceux qui l’achètent. Elle doit avant tout être le résultat d’un processus de production agricole et donc parfaitement intégré dans son environnement.

Quand un vignoble est-il durable ? Dans la pratique, lorsque vous avez un revenu qui vous garantit un avenir et cela dépend de la façon dont vous opérez.

Dans ce cas, l’aspect écologique devient prédominant : il est évident que pour assurer la continuité d’un agrosystème, il est essentiel de garantir celui de l’écosystème qui l’entoure (sinon les inconforts de ce dernier affecteraient immédiatement le premier). Le même équilibre doit également être préservé au niveau social (généralement ceux qui achètent du vin ne le produisent pas : le pouvoir d’achat des consommateurs est lié au bien-être des autres secteurs économiques). Il est donc limité d’aborder la question de la durabilité dans un secteur spécifique sans impliquer l’ensemble de la communauté, mais c’est quand même un point de départ et une pièce à inclure dans un puzzle plus large.

Durable signifie pratique parce qu’il est capable de garantir un bénéfice à long terme. Il s’agit de savoir quoi et dans quelle mesure.

Il faut estimer l’utilité de ce qui est produit (non seulement le produit mais aussi les sous-produits, résidus et déchets…) et de ce qui est consommé (technologies et moyens utilisés tout au long de la chaîne logistique). Vous ne pouvez pas dépenser plus d’énergie (sous ses différentes formes) que vous ne produisez (équilibre de gestion). Le crédit éthique et social doit être traité en examinant honnêtement les coûts encourus et les conséquences (temporaires ou permanentes) que cette activité a entraînées.

Comment défini-t-on la durabilité ?

La durabilité, c’est économiser, recycler, faire durer les choses le plus longtemps possible… améliorer ce qui existe déjà… (après tout, plus on dépense, plus on pollue).

Chaque culture est une partie du territoire organisée selon des objectifs agronomiques et fait donc l’objet d’un budget économique. Puisque la validité d’un projet se mesure par les résultats obtenus, l’analyse de la dynamique des cultures doit être traduite en un programme qui sera rendu opérationnel avec une organisation d’entreprise très efficace.

La viticulture est durable lorsqu’elle assure la continuité. La réussite entrepreneuriale dépend d’un état de stabilité (structure et organisation de l’entreprise hautement fonctionnelle) et de dynamisme (capacité à s’adapter en temps utile à de nouvelles situations). A l’avenir, les incertitudes pour les entreprises seront moins grandes si des pratiques culturales réduisant les risques sont adoptées (et réduire l’impact environnemental signifie réduire les risques).

La viticulture n’est pas durable quand, soumise aux pressions économiques et politiques, elle n’est plus autonome par rapport à son propre avenir (c’est-à-dire influencée au point de subir les décisions qui la concernent) : elle cesse ainsi d’être la meilleure expression de la culture locale et, à supposer une physionomie industrielle, devient une source incontrôlable de grandes dépenses énergétiques et de pollution environnementale.

D’un point de vue écologique, la durabilité doit être mesurée par la capacité à préserver les ressources indigènes non renouvelables (terre, eau, air, flore et faune naturelles). L’amélioration de cette dernière (efficacité d’utilisation du territoire par rapport aux équilibres naturels préexistants) exprime le niveau d’adéquation de la technique agronomique et de la territorialité de la production. La recherche de la qualité du raisin doit nécessairement passer par la qualité du milieu de culture. La durabilité et l’expression maximale du terroir sont absolument cohérentes et conséquentes les unes par rapport aux autres.

On ne peut pas oublier les aspects économiques

L’aspect économique doit également être abordé d’un point de vue agronomique : un budget peut être amélioré en augmentant les recettes et en réduisant les dépenses.

Afin d’obtenir une qualité élevée des raisins, les protocoles de culture doivent être réalisés avec leurs propres stratégies pour chaque situation. La viticulture n’est durable que lorsqu’elle est capable de s’exprimer pour une exploitation maximale des ressources territoriales, ce qui signifie produire des vins de terroir en réduisant les besoins d’intrants (en privilégiant ceux déjà présents dans la nature et donc plus écologiques). Les objectifs doivent être fixés en fonction du potentiel environnemental et commercial : l’efficacité accrue des énergies internes réduit la nécessité d’utiliser des énergies externes et assure les effets cumulatifs des bénéfices apportés année après année. Il n’est pas nécessaire d’essayer d’optimiser un certain modèle de culture dans un lieu donné mais de choisir celui qui s’adapte le plus spontanément à ce contexte précis afin d’obtenir le meilleur résultat avec un minimum d’effort (particularité/qualité et réduction des coûts de culture/sociaux).

Si le vin d’aujourd’hui est payé pour la qualité et la typicité qu’il exprime, les revenus de l’entreprise et la réduction de l’impact environnemental ne sont obtenus qu’avec une viticulture adaptée au territoire, garante d’une efficacité maximale (meilleur produit et moindre coût de production) et de diversification des produits. Les producteurs et les consommateurs sont satisfaits et l’environnement remercié.

Mais entre dire et faire, c’est savoir s’organiser et s’organiser, il faut de la méthode, de l’expérience et de l’imagination (juste pour ne pas faire toutes les mêmes choses mais dans des lieux différents).